Recherche

L’objectif de notre programme de recherche est d’étudier les mécanismes de résistance aux antibactériens (antibiotiques, métaux, phages) et de comprendre comment les phages contrôlent les bactéries pathogènes dans la nature.

Pourquoi ?

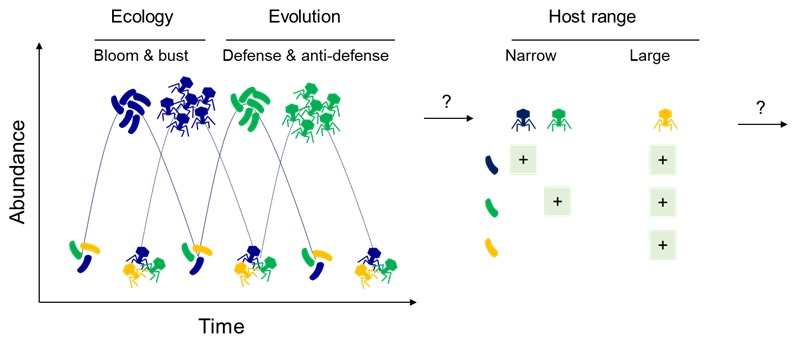

En 2050, les bactéries multi-résistantes aux antibiotiques pourraient causer 10 millions de décès par an. La dégradation de l’environnement (pollution, baisse de la diversité) joue un rôle clé dans le développement et la propagation de la résistance aux antibiotiques. Mais l’environnement est aussi source d’espoir pour découvrir des solutions thérapeutiques plus respectueuses de la nature. Par exemple, les bactériophages (ou phages) sont des prédateurs naturels des bactéries et sont très abondants dans les milieux aquatiques, qu’il s’agisse des égouts à proximité des hôpitaux ou des fermes aquacoles. Les phages se multiplient dans leur hôte et sont très spécifiques de certaines bactéries. On va rechercher des phages n’infectant que les pathogènes et n’infectant pas les bactéries utiles. Il est parfois nécessaire d’utiliser différents phages (ou cocktail) pour tuer l’ensemble des bactéries pathogènes, soit parce que le phage n’infecte qu’une partie des bactéries pathogènes, soit parce que les bactéries développent une résistance, tout comme avec les antibiotiques. Cependant si l’apparition de résistance aux phages est souvent observée au laboratoire, il semble que dans la nature, les choses soient différentes. Dans un jeu de « course aux armements », la bactérie développe des mécanismes pour résister aux phages, lesquels contre attaquent en développant une contre résistance. Comme l’évolution conjointe du phage et de la bactérie (ou coévolution) peut se faire au détriment d’autres capacités, on dit qu’elle a un coût. Par exemple elle peut se traduire par une baisse de la virulence de la bactérie, un atout majeur dans le traitement d’une infection.

Comment ?

Nous allons étudier les mécanismes et l’évolution de l’interaction entre les bactéries et leurs phages dans des populations naturelles. Nous utiliserons les bactéries marines de la famille des Vibrionaceae (ou vibrios) comme système modèle. Les vibrios comprennent des pathogènes humains responsables de gastroentérites au Canada (e.g. V. parahaemolyticus) et des pathogènes d’animaux (poissons, crustacés et coquillages). Notre système d’étude favorise donc la recherche translationnelle dans le cadre d’un domaine de recherche prioritaire pour l’UdeM « une seule santé ». Sur la base d’une large collection d’isolats, nous explorerons les mécanismes impliqués dans la coévolution des phages et des bactéries, la manière dont cette coévolution affecte la spécificité des phages et la pathogénicité des bactéries. Le travail proposé est innovant car il combine l’écologie, la génomique populationnelle, comparative et fonctionnelle ainsi que la microscopie pour explorer en “temps réel” le comportement et l’évolution de ces microbes.

Research Projects from the members of the lab

Coévolution des satellites PICMI et de leurs phages auxiliaires

Postdoctorante : Manon Lang (depuis avril 2024)

Présentation par affiche au CSM Montréal, juin 2025

Les satellites de phages sont des éléments génétiques mobiles (EGM) qui détournent la machinerie des phages pour assurer leur propre dissémination. Nous avons précédemment identifié une famille distincte, les PICMI (Phage-Inducible Chromosomal Minimalist Islands), largement distribuée au sein des Vibrionaceae marins (voir Rubén Barcia-Cruz et al., 2024). Les PICMI possèdent un contenu génique réduit, n’encodent aucune fonction de remodelage de la capside, empaquettent leur ADN sous forme de concatémères et s’intègrent à proximité du gène fis. Trois protéines principales (Int, AlpA, Prim) assurent l’excision et la réplication, mais les mécanismes d’encapsidation demeurent inconnus.

Les PICMI dépendent de phages virulents pour leur dissémination, tout en protégeant leurs hôtes contre des phages concurrents sans altérer de manière significative leur phage auxiliaire. En réalité, seul environ 10 % de notre phage auxiliaire prototype est parasité, ce qui appuie cette hypothèse. En utilisant une souche ΔPICMI et des viromes issus de l’échantillonnage de 2021, nous avons isolé de nouveaux « mauvais auxiliaires » incapables de déclencher l’excision ou l’expression génique précoce, et ne produisant donc aucune capside parasitée. Nous avons alors émis l’hypothèse que les auxiliaires fortement parasités (>50 %) ne pouvaient être facilement isolés par des tests de plaques, de la même manière que le système PLE de Vibrio cholerae, qui abolit complètement la production du phage ICP1.

Pour tester cette hypothèse et identifier de meilleurs auxiliaires, nous avons conçu un PICMI contenant des cassettes de résistance, de réplication (R6K) et de transfert (RP4), permettant la production de plasmides chez E. coli, leur transfert et leur insertion dans des souches de Vibrio (V. chagasii et V. crassostreae) sensibles à au moins un phage. Cette stratégie a permis d’identifier environ 15 phages affectés par PICMI, présentant plus de 50 % de parasitisme de capsides. Ce parasitisme accru n’est pas lié à une excision ou une réplication plus efficace, mais à une encapsidation améliorée.

Grâce à ces « bons auxiliaires », nous avons revisité les fonctions géniques de PICMI et identifié le gène essentiel à l’encapsidation.

Ces résultats redéfinissent les interactions entre phages et satellites : les phages auxiliaires peuvent échapper à PICMI soit en bloquant l’activation des gènes précoces, soit en empêchant l’encapsidation.

Carine Diarra (Responsable de laboratoire/technicienne)

Carine est chargée de gérer les différents aspects du fonctionnement du laboratoire, y compris les commandes de fournitures, la tenue de l’inventaire des stocks et la coordination de la collecte des micro-organismes. En plus de ses tâches administratives, elle participe activement à la réalisation d’expériences à grande échelle pour faire avancer des projets de recherche spécifiques.

Actuellement, Carine collabore avec Jeff, notre stagiaire d’été, pour étudier la dynamique d’infection des phages appartenant à la famille des Schizotequatrovirus. Leur recherche se concentre sur l’examen des modèles d’infection à la fois au niveau de la population et de la cellule unique, en utilisant des techniques classiques de virologie ainsi que des méthodes de microscopie et de cytométrie en temps réel. Cette étude est facilitée par les ressources fournies par la plateforme de microscopie et de cytométrie du CIB.

Martin Lamarche (conseiller scientifique)

Martin est chargé de superviser le développement des approches de biologie moléculaire pour les phages et les vibrions, y compris la formation du personnel. Nous utilisons des techniques de remplacement allélique pour manipuler les gènes bactériens liés à des phénotypes spécifiques. Dans notre étude des gènes de phages liés à l’infection, nous utiliserons des outils génétiques tels que la recombinaison homologue et les systèmes de contre-sélection basés sur CRISPR, en collaboration avec Damien Piel du laboratoire d’Alexander Harm à l’ETH Zürich. Martin gère notre machine de PCR numérique en gouttelettes (Biorad QX600) et adapte les protocoles à nos questions de recherche spécifiques et à nos systèmes de modèles.

Actuellement, il collabore avec Charles Bernard du laboratoire d’Eduardo Rocha à l’Institut Pasteur, en se concentrant sur la caractérisation des éléments de défense et d’antidéfense impliqués dans la coévolution des vibrions et des phages.

Îlot de défense et rôle du système BREX dans l’exclusion des plasmides (Clade V1)

Doctorant : Dario Fernando Cueva (septembre 2024–)

Présentation par affiche au CSM Montréal, juin 2025

À partir de nos travaux publiés(Piel et al., 2022), nous possédons désormais une compréhension claire des composants génétiques spécifiques sur lesquels concentrer notre attention pour surveiller, en temps réel, les lignées coévolutives dans l’environnement. Plus précisément, nous avons identifié des clades nichés au sein de Vibrio crassostreae et des espèces de phages qui présentent une adsorption concordante. Nous avons également montré que la coévolution dépend des défenses bactériennes et des contre-défenses phagiques.

Forts de ces connaissances, nous avons intensifié notre échantillonnage dans le cadre d’une initiative d’échantillonnage temporel au sein d’une ferme ostréicole, afin de tester notre hypothèse selon laquelle la prédation par des phages virulents affecte la dynamique d’infection de V. crassostreae pour deux raisons : elle réduit la densité du pathogène et sélectionne des souches de vibrions moins virulentes et résistantes aux phages.

Le projet de Dario s’inscrit dans l’étude des dynamiques éco-évolutives des phages dans la nature. En utilisant la ddPCR, Dario a suivi systématiquement l’abondance de chaque clade de Vibrio et de chaque espèce de phage dans le temps et dans l’espace. Il a constaté que, malgré de fortes fluctuations des abondances bactériennes et phagiques, aucun cycle prédateur-proie simple n’a été observé. Au contraire, la résistance de l’hôte, les refuges spatiaux, la prédation par plusieurs phages et la lysogénie semblent favoriser la coexistence à long terme (voir notre prépublication :

https://www.biorxiv.org/cgi/content/short/2025.10.10.681744v1).

Dario explore maintenant l’origine et les conséquences de la petite taille du génome de ces souches. Les isolats du clade V1 de Vibrio ont des génomes réduits (~5,1 Mb) et, de manière frappante, aucun plasmide pour la majorité des souches. Les tests de conjugaison ont montré que de nombreuses souches sont incapables d’acquérir ou de maintenir des plasmides. Cette non-permissivité est corrélée à la présence d’un îlot génomique codant plusieurs systèmes de défense. La délétion de l’îlot rétablit l’acquisition des plasmides, avec une augmentation de trois ordres de grandeur de la fréquence de conjugaison. Des mutants par inactivation gène par gène sont en cours de réalisation pour identifier les gènes responsables et les valider par complémentation. Les travaux futurs viseront à décrypter le mécanisme d’action de cet élément anti-plasmidique..

Stabilité inattendue des phages et diversité des éléments génétiques mobiles (EGM) chez Vibrio crassostreae

Postdoctorant : Jeff Liang (août 2024–)

Collaboration : Eduardo Rocha

Prépublication: https://www.biorxiv.org/cgi/content/short/2025.10.10.681744v1

Présentation par affiche : CSM Montréal, juin 2025

Les phages sont généralement considérés comme des entités à évolution rapide, guidées par la mutation et la recombinaison. Nous avons testé cette hypothèse dans un environnement naturel intertidal, une ferme ostréicole située sur la côte bretonne (France), à travers un échantillonnage longitudinal ayant permis d’isoler plus de 1 000 phages lytiques et 600 isolats de Vibrio crassostreae. De manière surprenante, certaines lignées de phages et de bactéries se sont révélées hautement persistantes, avec des phages virulents presque identiques retrouvés après quatre ans au même endroit.

Le réseau d’infection est demeuré modulaire, impliquant de façon constante les mêmes clades de V. crassostreae (groupes étroitement apparentés de souches partageant des habitats et des caractéristiques de virulence) et les mêmes genres de phages.

Cette stabilité pourrait s’expliquer par la persistance hivernale de V. crassostreae dans les huîtres sauvages, une prolifération saisonnière active en été, et une dégradation limitée des phages dans l’environnement.

Malgré de fortes fluctuations des abondances bactériennes et phagiques, aucun cycle simple prédateur–proie n’a été observé. Au contraire, la résistance de l’hôte, les refuges spatiaux, la prédation multiple par plusieurs phages et la lysogénie semblent favoriser la coexistence à long terme.

Les huîtres apparaissent également comme des points chauds pour l’acquisition et la sélection d’éléments génétiques mobiles (EGM). Les isolats associés aux huîtres (clades V2–V5, V8) contiennent davantage de plasmides, prophages et satellites de phages, et présentent des génomes significativement plus grands que les isolats issus de la colonne d’eau (clade V1). Les plasmides sont enrichis en gènes de colonisation (résistance aux métaux, peptides antimicrobiens, facteurs de virulence), tandis que les prophages et satellites montrent une densité plus élevée de systèmes de défense anti-phage.

Les phages virulents sont abondants dans les huîtres, ce qui suggère une forte pression sélective. De manière notable, les isolats provenant des huîtres ont révélé une diversité inattendue d’EGM, incluant des phage–plasmides et satellite–plasmides extrachromosomiques circulaires ou linéaires, ouvrant de nouvelles pistes de recherche.

Ces résultats soulignent comment les contraintes écologiques façonnent la stabilité des lignées virales : les vibrions échappent à l’immunité des huîtres, restreignent la diversité phagique via leurs récepteurs et systèmes de défense, tandis que les satellites exploitent leurs phages auxiliaires.

Schizotequatrovirus : viperine virale et coexistence phage–hôte

Étudiant à la maîtrise : Caleb Veilleux Gravel (janvier 2025–2027)

Ce projet de maîtrise prolonge l’étude des Schizotequatrovirus (voir notre article dans ISME Journal : https://doi.org/10.1093/ismejo/wraf063) en se concentrant sur deux aspects originaux : (1) la présence d’un gène de viperine codé par le phage, et

(2) des cycles d’infection atypiques permettant la coexistence avec les hôtes. Premièrement, nous étudions la fonction des homologues de la viperine, généralement des protéines antivirales chez les procaryotes comme chez les eucaryotes, mais ici portées par des phages.

Les viperines convertissent le CTP en ddhCTP, un nucléotide modifié qui bloque les polymérases ARN virales. Trois viperines de phages et cinq homologues dérivés d’hôtes ont été clonés sous un promoteur pBAD dans E. coli K-12, et leur activité anti-phage est actuellement testée contre environ 30 phages de la collection de Bâle (collaboration avec Damien Piel et Alexander Harms). L’activité est également évaluée dans une souche T7 polymérase/GFP reporter. Deuxièmement, nous caractérisons des cycles d’infection atypiques. Chez certains hôtes, les phages persistent sans lyse rapide : une partie de la population produit des phages en continu, tandis que la majorité devient résistante.

Des phages marqués par fluorescence (Neon Green ou PHOLLOW, en collaboration avec Martin Lamarche) seront suivis par microscopie en temps réel et cytométrie en flux (avec Carine Diarra et Yves Brun). Des expériences de FISH permettront de visualiser l’ADN viral afin de clarifier les stratégies d’infection : pseudolysogénie, inhibition de la lyse ou infections persistantes. Ce travail constituera la base du projet de doctorat de Caleb au sein du laboratoire. En parallèle, en collaboration avec les laboratoires José Penadés et da Costa (Imperial College, Londres), la cryo-microscopie électronique (cryo-EM) est utilisée pour déterminer la structure des Schizotequatrovirus.

Découverte d’un nouveau satellite de phage extrachromosomique

Étudiante à la maîtrise : Béatrice Lefèvre (janvier 2025–2027)

Nous avons découvert un nouvel élément extrachromosomique chez Vibrio, nommé cf-PISP (capsid-forming Phage-Inducible Satellite–Plasmid) (voir https://www.biorxiv.org/cgi/content/short/2025.10.10.681744v1).

Le prototype TG54 est un élément circulaire de 15,8 kb portant des gènes de maintien de type plasmidique (parA, repA, ProQ/FinO-like), compatibles avec une réplication épisomale (validée par PCR). TG54 code également des protéines structurales impliquées dans l’assemblage de la capside (capside, portale, protéase, adaptateur, fermeture) ainsi qu’un régulateur de type stl. L’absence d’intégrase et la similitude des séquences de capside avec celles de Cf-PICI plutôt qu’avec celles de phages confirment son statut unique : ni phage ni PICI, mais un satellite–plasmide épisomal.

Des éléments apparentés ont été trouvés dans d’autres souches de Vibrio, mais pas dans d’autres genres. Nous formulons l’hypothèse que, contrairement aux satellites intégrés au chromosome (PICI, CfPICI, P4, PLE, PICMI), Cf-PISP combine la transmission verticale plasmidique avec une propagation horizontale via des capsides de phages détournées.

Le projet de Béatrice explorera :

- La réplication de type plasmidique de Cf-PISP ;

- L’empaquetage de l’élément par sa propre capside ;

- Sa transmission.

Ce projet établit cf-PISP comme un nouveau modèle d’interaction phage–satellite, élargissant la diversité connue des éléments génétiques mobiles (EGM) et constituant un excellent sujet de mémoire de maîtrise. Il bénéficiera des collaborations avec le laboratoire d’Eduardo Rocha (Institut Pasteur) et le laboratoire de José Penadés (Imperial College, Londres).

Caractérisation du phage–plasmide Kali

Postdoctorante : Léa Verena Zinsli (février 2025–)

Parmi les 562 prophages Caudoviricetes identifiés dans les isolats de Vibrio crassostreae, 37 (6,6 %) étaient extrachromosomiques. L’un d’entre eux, un phage–plasmide de type siphovirus d’environ 35 kb, nommé Kali (LG49/TG34), est présent dans 5 des 145 génomes du clade V5 (environ trois copies par génome). Une souche a depuis perdu Kali, ce qui suggère une instabilité de l’élément.

Kali est intrigant car :

- Il est actif dans l’hémolymphe d’huître ;

- Il montre des résultats d’infection variés dans une matrice d’infection 112 × 73 : des plaques claires dans certains sous-groupes V5 (comportement lytique), des phénotypes troubles (adsorption sans production virale) dans d’autres, ou une résistance complète.

Clarifier les phénotypes de lysogénie vs de défense est essentiel pour les études GWAS portant sur les déterminants de la résistance et des transitions latence/lyse (collaboration avec Charles Bernard et Eduardo Rocha). Comme première étape vers une redéfinition des futurs types d’infections (lytique, lysogénique, restreinte ou abortive), nous avons :

(i) éliminé Kali des souches natives, (ii) inséré un marqueur CmR dans les variantes lysogéniques et lytiques, (iii) induit les souches à la mitomycine et suivi la production de particules par Southern blot, ddPCR et tests de plaques. Les souches portant Kali hébergent souvent plusieurs prophages, ouvrant la voie à de futurs travaux sur la régulation de la polysogénie.